- 親権を取れる確率はどれくらいある?

- 親権は絶対に譲りたくない!

- 親権を取れる確率はどれくらいある?

親権とは

親権とは、未成年の子供がいる場合に発生する権利や義務のことです。親権を持つ人(親権者)は子供の幸せのために行動する権利・義務を負うことになります。親権には「身上監護権」や「財産管理権」などが含まれます。

未成年の子供とともに生活し、教育や身の回りの世話を行う権利および義務

・財産管理権未成年の子供の財産を管理し、財産に関する法律行為などを代理して行う権利

離婚の際には親権者を決める必要がある

どちらも⼦供の親なのだから、共同で親権を持つことはできませんか?

未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、その子の親権者を指定しなければなりません(民法819条1項, 同2項)。

現在日本においても、アメリカや欧米諸国と同様、離婚後の父母の共同親権という議論が出てはいますが、現在、日本では、離婚後は父母の一方の単独親権とする制度になっています。

どちらが離婚後、親権を持つかということは大変難しい問題です。

紛争になってしまったら

どちらも親権を取りたい、どちらも親権を持ちたくないなど、紛争になってしまうケースもしばしば見られます。親権が欲しいがために子供を無理やり連れ去ったりなどした場合、犯罪になる可能性もあります。

人身保護法の適用

別居中や離婚後に、監護していない親が子供を連れ去った場合、その子供を連れ戻すための方法として、人身保護法に基づく子供の引き渡しを求めることができます。ただし状況によっては常に認められるものではありません。

親権はどうやって決めるの︖

どちらを子どもの親権者となるかについては、まずは夫婦間における話し合いが前提になるかと思います。

もっとも、上記のとおり、どちらが子どもの親権者となるかはとても難しい問題ですので、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所における調停・訴訟等の手続により親権者を決めていくことになります。

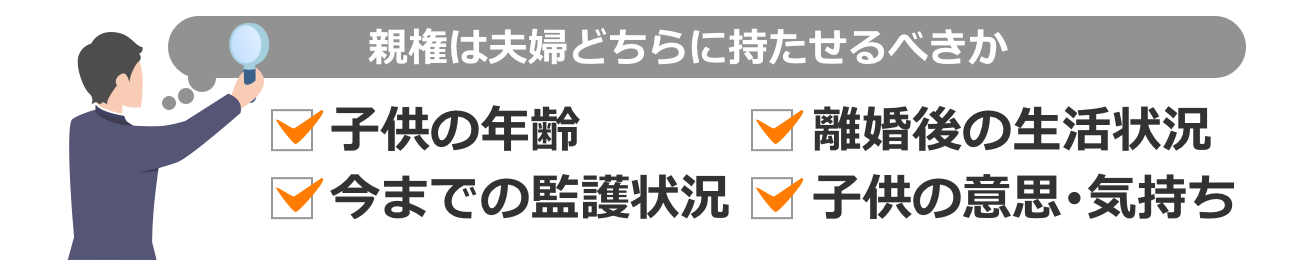

いずれの当事者を子の親権者とするかについては、抽象的にはなりますが、「子の利益」という観点から判断していくことになります。

たとえば、従前の監護状況や子の意思、監護の意思・能力等の事情が個別具体的に考慮されることになります。

なお、有責配偶者だからといって、親権者になれないわけではありません。

相手方との話し合いや「子の利益」という観点からの検討が必要になるものと思われます。

親権者を決定するポイント

子供の面倒は全面的に自分が見てきましたが、専業主婦で収入がありません。親権を持つことはできないのでしょうか?

どちらの親が親権を持つかについて、決めるポイントはいくつかあります。以下に代表的なものを紹介します。

子供の年齢

一般的には、特に幼い子の親権者は母親になりやすいと考えられているようです。

しかし、これは、母親であるから親権者になるものと理解すべきではありません。

あくまでも、幼い子の場合には、多くのケースにおいて、母親に有利となる事情が存在するという結果に過ぎません。

逆に子供がある程度の年齢になると、子供の意思が優先されるようになります。

今までの監護状況

どちらの親がどの程度、日常のお世話や教育など育児に関わってきたかは、親権を決める上で重要なポイントとなります。

前述した通り、幼い子の親権者が母親になることが多いのは、母親だからという理由ではなく、育児にかかわる時間や役割が多いのが母親であるケースが多いからです。

子供の意思・気持ち

子供がどちらの親により懐いているか、愛情を持っているかも重要な判断材料となります。

ただし未成年の子供ですので、自分自身の言葉で意思を伝えるのが難しいケースもあります。

そのため、裁判所では調査官による面談や試行的面会交流を行い、親と子供の関係性の判断材料としています。

また、未成年の子供の権利を守るため、子供の手続き代理人制度という制度もあります。

子供が幼い場合には、子供の意思はそこまで大きくは考慮されない傾向が強いようです。

親権を決定する上で、子供は非常に大きな影響を受けるにも関わらず、手続きの上で子供の意見が十分に反映されてきたとは言い難いです。

そのため、意思能力のある子(おおむね小学校高学年以降の子)については、自分自身が関わる事件について、手続きに関与する制度が導入されました。

しかし、意思能力があるとはいえ、離婚問題に対して自分の意見を言うことは簡単ではありません。そこで、子どもの意思を代弁する者を指定することができる制度を「子供の手続き代理人制度」といいます。 詳しくは 子どもの手続き代理人制度のページをご確認ください。

親権者となったら

親権者となったら、今後の子供との生活に必要なことを決めておく必要があります。特に生活費に関することは重要です。養育費がいくらになるかを話し合っておきましょう。

また、親権を持たない親に子供を会わせる機会(面会交流)についても決めておきましょう。

親権者の記入に気をつけて!

協議離婚の際に夫婦間の協議により親権者を指定することができれば、これを離婚届に記入することになります。

もっとも、一度取り決めた親権者を事後的に変更するためには、親権者変更に関する家庭裁判所の許可を得る必要があり、その際には「子の利益」のために親権者を変更する必要性がどれだけ認められるかということになります(民法819条6項)。

一度取り決めた親権者を容易に変更することはできませんので、離婚届の親権者の記入には細心の注意が必要です。

どうすれば親権者を変更できるの?

元妻が⼦供を放置して遊び歩いているようです。⼦供のために親権を⾃分に変更するにはどうしたらいいでしょうか?

家庭裁判所の⼿続を踏む必要がありますが、⼦の利益のため必要がある場合には親権者を変更できます!

親権者には、未成年の子を一人前として成長させるために、育児・教育などを行う責務があるにも関わらず、その責務を怠ったり、子に対して暴力を振るった場合、親権を喪失したり、親権を一時停止される場合があります。(民法第819条第6項)

また、そのような場合には子の利益のため、親権者の変更を申し立てることができます。離婚時の親権者の指定とは異なり、当事者間の協議のみでは変更できません。

民法 第819条

6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

親権者が子に虐待をしたら?

親権の喪失・一時停止の制度の他にも、児童虐待防止法により、必要に応じて福祉事務所または児童相談所が児童の保護をすることができます。

解決事例

解決事例1 / 男性Aさん自営業(40代)のケース

妻は親権を譲らず、さらに⾼額の解決⾦まで要求してきます。どうすれば解決できるでしょうか…

[家族構成] ⾃分(夫)、妻(専業主婦)、未成年者ら

[婚姻期間] 20年

妻による未成年者らに対する暴⾔・暴⼒が酷いため、未成年者らの親権を⽗である依頼者が取って離婚したいとご相談に来られました。

受任通知を送付したところ、相手方である妻にも代理人が付き、離婚調停で話し合いをしました。当初、妻は離婚には応じないという強い意向を持っていましたが、調停での粘り強い交渉の末、依頼者が未成年者らの親権を取る代わりに「妻の養育方針の一部を取り入れる」「継続的な面会交流をする」ことを約束し、離婚を承諾しました。

また、暴言・暴力はあったものの、未成年者らは母と会ってもいいという意向であったため、面会交流については協力することとしました。

当初、妻は高額の解決金を請求してきましたが、法的に根拠のある主張とない主張をきちんと整理して反論したことで、最終的には半額以下の支払いで合意することができました。

【受任から解決までの期間】1年半

未成年者らの希望も尊重しつつ、相⼿⽅の請求の根拠をしっかり聞き、⾼額の解決⾦を半額以下にできました。

相談例2 / 女性Bさん会社員(40代)のケース

⼦供たちの勧めもあって、うつ病の原因である暴⾔の激しい夫との離婚をようやく決意したのですが、親権が欲しいとの⼀点張りで…。

[家族構成] ⾃分(妻)、夫(会社員)、⼦供2⼈

[婚姻期間] 15~20年

Bさんは夫の度重なる暴⾔のため、うつ病に罹患しながらも、⼦供たちのためにずっと耐えてきました。そんな⺟の姿をみた⼦供たちから、離婚したらいいのではとの意⾒があったため、離婚を決意し、ご相談に来られました。

当初、夫は「親権を⾃分にしない限り離婚しない」との⼀点張りだっため、離婚調停を申し⽴てました。 調停内でも、夫は離婚を頑なに拒否していましたが、弁護⼠が粘り強く交渉を重ねました。また、調査官による⼦供たちへの⾯談結果や、Bさんのご両親の協⼒もあり、夫は離婚に合意し、調停の成⽴を待たずに協議による離婚が成⽴しました。(離婚調停は取り下げました)

【受任から解決までの期間】6ヶ月

裁判所では親⼦の関係性の判断材料として、調査官による⾯談を⾏うことがあります。⼦供の意向や監護状況が主な調査対象となります。

親権に関するブログのご紹介

離婚後の⼦供との関係・間柄

離婚すれば夫婦の婚姻関係は終了しますが、親子の関係は離婚により終了しません。したがって、離婚した場合でも、法律上の親子の関係は継続します。

両親が離婚し、別々の親との生活が始まったとしても、もう一方の親と交流を持てることは、子の健全な生育のためにも重要といえます。

離婚の事情は夫婦によって様々ですが、「子の利益」という観点から、面会交流についての検討も必要になると思われます。

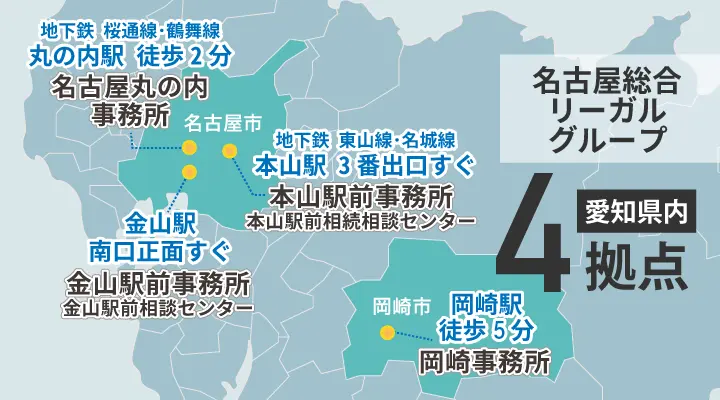

親権の問題は私達とともに解決しましょう

離婚を選択する場合は、子供にとって一番最善な道を選択していきましょう。私達、離婚のプロへご相談ください。かならず力になります。

「親権」について、正しい認識を持ち⾏動することが⼤切です。⼦供の幸せのためにどうしたらいいか、私とともに考えましょう。